从汉到唐,吴郡陆氏为何能够兴旺千年之久?

前言:

儒家讲究,修身,齐家,治国,平天下。只有做好自己才能“家齐”,“家齐”方能“国治”,“国治”而后“天下平”。无论是个人,还是家族,要想在太平盛世做好“修身、齐家“都是比较困难的事情,更何况在王朝频繁更迭的动荡年代。从东汉后期到南北朝,天下纷乱了400多年,期间有不少显赫一时的世家大族湮没在了历史长河中。

然而在这种特殊的环境之下,依然有许多世家大族凭借自身的智慧与勇气,度过重重危机,传承十数代,乃至数十代。

吴郡陆氏正是其中比较有代表性的佼佼者,纵使是在“旧时王谢堂前燕”的唐朝,家族依然能一门出六相。吴郡陆氏是有什么诀窍吗?为何能够兴旺如此长的时间?

一、吴郡陆氏的兴起

1、筚路蓝缕,扎根吴地

史载吴郡陆氏出自于战国时期齐宣王之子—

公子通

。因公子通受封于

陆乡

(今山东德州陵城区),子孙遂以陆为氏。秦朝末年,天下纷扰,群雄并起,陆氏子弟

陆贾

在此风云际会之时投身于刘邦阵营,刘邦常让他代表自己出使各路诸侯,他凭借敏捷的才思和绝佳的辩才为刘邦的统一大业贡献良多,其中最值得称道的当属说服南越国赵佗称臣于汉。

陆贾和萧何、张良等经世之才有些不同,他自幼学习儒家思想,对儒家以“仁爱“治国的理念有很深的理解,同时又吸收了不少黄老思想和法家思想,称得上是一名优秀的学者型人才。汉朝新立,百废待兴,以何种思想来治国是直接决定汉朝国祚长短的关键性问题。汉朝是以武立国,不缺军事家,谋略家,缺的恰恰是这种思想家。刘邦为此频频向包括陆贾在内的各式人才取经。

展开全文

陆贾给刘邦讲《诗》、《书》,引起刘邦不满,在刘邦看来,天下是兄弟们在马背上拼搏而来,岂能弃武从文,学那些文绉绉的儒家典籍?陆贾不慌不忙地用

“居马上得之,宁可以马上治之乎”

说服了刘邦。陆贾此番关于

“马上得天下,马下治天下”

的论调为后世王朝提供了关于文武之道的思想基础。正是在陆贾等人的构建下,汉初形成了一种融合儒、法、道三家的

“行仁义,法先圣,礼法结合,无为而治”

之治国思想,以此指引汉朝走向兴盛。

陆贾之子

陆烈

早年被刘邦任命为

吴县

县令,后因政绩不错,累升为秩比二千石的豫章都尉,史载

“(陆烈)既卒,吴人思之,迎其丧,葬于骨屏亭”

。自陆烈始,陆氏子弟多迁到吴地定居,当时的吴地远称不上“江南好”,开发程度比关中等地区要差得多,史载

“江南卑湿,丈夫早夭”。

吴郡陆氏后面的兴盛,离不开前人的筚路蓝缕之功。

2、累世为官,渐为世族

陆烈之后,陆氏子弟积极发扬先祖的崇儒之风,以经入仕,在

陆闳

出现之前虽无名臣,但也代有仕宦,为家族的发展打好了基础。陆闳成名于两汉交替之际,因其德才兼备、衣冠楚楚、仪表堂堂而受光武帝欣赏。光武帝曾想让他尚公主,可他宁愿辞官也不做驸马,光武帝不仅没厌恶他,反而更加看重他,让他步步高升,最终当上了

尚书令

。史书在提及陆闳时,用了

“世为族姓”

,可见吴郡陆氏在两汉相交时已经是世家大族了。

无论是为家族,还是为个人,古人都有一种

“人过留名,雁过留声”

的思想,对名垂青史有着浓烈的追求,然芸芸众生,能青史留名的人少之又少,能被史书立传的更是凤毛麟角。吴郡陆氏在记录东汉历史的《后汉书》中享有立传待遇的有2人,分别是

陆续

和

陆康

。陆续是陆闳的孙子,他幼年丧父,成年后以才名被会稽太守尹兴辟为属官,后来因受楚王谋反案牵连而被诏令还家,终身不得为官。

陆续倒也无官一身轻,落了个逍遥自在,他在家乡潜心学术,调教族中子弟,成为一代名士。他的三个儿子颇为争气,长子

陆稠

曾任广陵太守,次子

陆逢

曾任乐安太守,三子

陆褒

对仕途无爱,一心做学问,不管朝廷如何征辟,都拒辞不就。有其父必有其子,陆褒如此通达,其子陆康自不会差到哪里去。陆康少时有

“义烈”

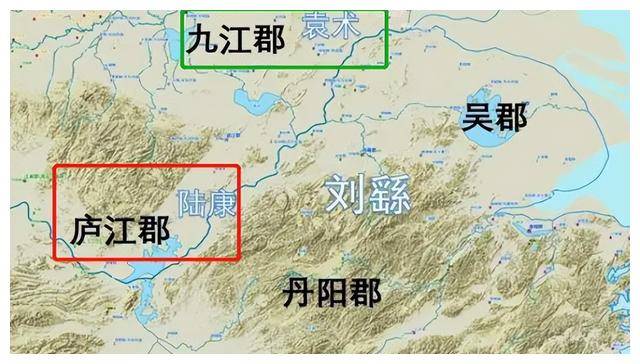

之名,以被举茂才的方式步入仕途,从县令做到了庐江太守。

庐江郡和九江郡相邻,适逢袁术据九江郡行悖逆之事,陆康秉着对汉室的一腔忠诚,誓死不与袁术同流合污。袁术派孙策领军进攻庐江,陆康丝毫不惧,召集族中百余名子弟,与其共守庐江,在坚守了2年之久后,终因双方实力差距较大而失城。陆氏子弟虽在此役中损失过半,但家族的气节赢得了朝野上下的高度认可。

遍观陆氏子弟在两汉为官者,或善治政,或重气节,如此家风为吴郡陆氏的源远流长提供了保障。

二、关关难过关关过

1、从孙氏定江东到永嘉南渡

陆康虽说在国与家之间优先选择了国,但是并未完全弃家族于不顾,他在孙策兵围庐江之前,让人将其子

陆绩

和自幼跟在他身边的侄孙

陆逊

等族中子弟护送回了吴郡老家,算是为家族的后续发展留下了火种。都说受命于危难之中,能被陆康送回老家的陆氏子弟定不会是庸碌之人。对于这些活下来的陆氏子弟来说,一边是孙策这个仇敌,一边是天下大势,家族的未来之路又在何方呢?

孙策入江东之后,为了迫使包括吴郡陆氏在内的江东士族屈服于己,大肆屠戮江东士族,像吴郡高氏和会稽周氏这样的佼佼者,也未能幸免于难。年轻的陆绩从大局考虑,选择放下仇恨,当了孙策的座上宾。陆绩当时在江东的才名和顾雍的长子顾邵不相上下,在江东士族中拥有较强的号召力,孙策得他之助如同刘备在益州得吴懿。值得一提的是,陆绩是《二十四孝》中

“怀橘遗亲”

的主人公。

要说陆康看人是真的准,明明其亲子陆绩很优秀,却让比陆绩要大几岁的侄孙陆逊接任自己的族长之位。陆逊凭借自身卓越的军事才华,为孙氏的大业建功无数,比如他在担任大都督期间,带领吴军取得了

夷陵之战

的胜利。贯穿整个东吴历史,吴郡陆氏都很火,传闻末帝孙皓有一次问丞相陆凯,

“卿一族在朝几人?”

陆凯回答道,

“两相、五侯、将军十余人”。

如此之盛况把孙皓都给惊住了。然而没过多久,江东迎来了

“王濬楼船下益州,金陵王气黯然收”

陆逊之孙陆机在西晋年间入洛求仕,以图振兴家族。然陆机过于执着,纵使西晋乱象跌出,他依然选择火中取栗,最后落得个惨死之局。陆机的堂弟

陆晔

在接过家族的指挥棒后,先是闭门自守,等司马睿南渡之后,及时送上了橄榄枝,为司马睿鼎定江东立下大功,比如华轶之乱和王敦之乱,他都出力甚多。司马氏为了表彰他的功勋,封其为

江陵伯

。晋明帝临终前还诏令他和王导、庾亮等人一起担任

顾命大臣

。吴郡陆氏由此而中兴!

2、从侯景之乱到南陈被灭

自陆晔之后,陆氏子弟仿佛是看穿了当时纷乱的世道,不再像以往那般执着于仕途,而是以一种

明哲保身

的态度来延续家族的兴旺。陆晔的侄子

陆纳

以

“少有清操”

闻名,在东晋后期担任吴兴太守。陆晔的曾孙辈

陆徽

有

“清平无私”

之名,在刘宋时期担任益州刺史。陆晔的玄孙辈

陆慧晓

同样有

“清介正立”

的名声。另外,南齐时期的

陆闲

在看到乱象将至时,直接

“不复预州事”。

梁陈交替之际的

陆琼

更是

“思避权要”

,不是称病,就是丁忧。吴郡陆氏的这种处世之道看似消极,可在当时的历史环境下,无疑是明智之举。再说陆氏也不是真的消极,其族中子弟只是

偃武修文

了,专注于学术文化领域,在规避风险的同时保持住家族的影响力。也是失之东隅,收之桑榆,陆氏在远离旋涡的同时,成功避开了侯景之乱和南陈被灭的风险。

君不见像陈郡谢氏那样的东晋顶尖豪门在隋唐时期沦落到了什么程度?

陈亡之后,天下重归一统,吴郡陆氏一扫夕日之阴霾,积极入仕。适逢江南爆发高智慧之乱,

陆知命

凭借自身和家族在江东的崇高声望,倾力帮助隋朝平乱,陆知命以一人之力,成功说降十余城,为隋朝安定江东立下大功,吴郡陆氏因此得到朝廷重视,以陆知命为代表的族中不少子弟均被隋朝授以官职。

这是陆氏继陆机之后,再次由南入北,开启家国奋斗的模式。幸运的是,隋唐远迈西晋。

得益于早前的文化积累和长期以来的儒学传家,吴郡陆氏在隋唐时期并未像很多士族那样被科举制给搞趴下,相反,继续涌现出了不少名臣,比如唐初文学馆“十八学士”之一的

陆德明

,以中明经科入仕,后在武则天时期担任宰相的

陆元方

,以科举入仕,后在睿宗朝担任宰相的

陆象先

,以进士身份入仕,后在德宗朝担任宰相的

陆贽

等等。仅《新唐书》中记载的吴郡陆氏子弟仕宦者就有百余人。

结语

回顾吴郡陆氏的千年历程,其经久不衰的核心因素在于家族自身的奋进。俗话说,江山代有才人出,每临重要节点之际,陆氏总有执牛耳之人物带领家族走向正途,即使期间有陆机这样的小差错,但是胜在家族人才鼎盛,有人能及时接上。再则,从汉到唐,历史环境也给予了世家大族发展所需的养分。

综上所述,我们在看待吴郡陆氏这样的世家大族时,不必过多去关注其兴盛时间的长短,应当从这些世家的发展之道中吸收我们所需要的家风建设之道。

不管到什么时候,家风都是传承中华民族的载体,家齐则国治。

参考文献:

《汉书》

《后汉书》

《三国志》

《新唐书》

《资治通鉴》

《魏晋南北朝史》

评论