释永信独揽寺内外合作大权,2025被查事件揭商业帝国核心运作

来源:AI透视镜

本文基于以下微博话题的智搜结果生成

释永信对少林寺内外合作事务的绝对决策权,是其商业帝国运作的核心特征,也是2025年被查事件的关键背景。以下从权力运作模式、制度性缺陷及社会影响三个维度综合分析:

⚖️ 一、权力垄断的运作机制

决策权高度集中

所有合作项目(国际巡演、商标授权、地产开发等)无论规模大小,最终均需由释永信个人拍板定案。合作方有时需先通过少林实业公司总经理钱大梁初审,但裁决权始终在方丈室,形成“一支笔”决策模式。例如:

海外扩张:柏林、伦敦等40余家“海外中心”及美国130余家武馆的建立,完全由其主导“租房→购房→建地”的战略路径;

IP商业化:700余项商标注册、开光商品电商销售等,均需其批准执行。

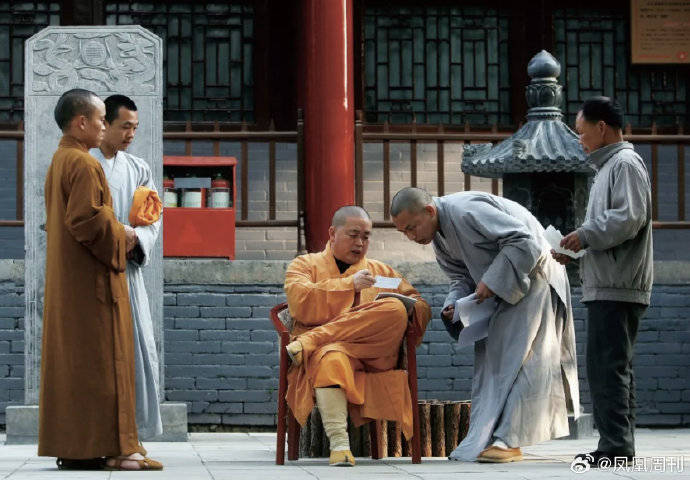

宗教与商业的双重身份垄断

释永信同时担任少林寺方丈、中国佛教协会副会长及河南少林无形资产管理有限公司实际控制人(曾持股80%)。这种角色叠加使其既是宗教领袖,又是商业实体的枢纽,模糊了信仰与资本的边界。

🧩 二、权力失控的制度性根源

内部监督机制失效

传统佛教戒律本应约束方丈行为,但少林寺内部缺乏制衡机制。弟子勤道曾坦言“积累人脉很重要,侧面反映僧众对决策的被动服从。财务方面,寺院资金与关联公司账目混淆不清,从未公开审计。

外部监管长期缺位

展开全文

尽管接受宗教事务部门管理,但涉及商业行为(如2022年4.52亿竞拍郑州商业用地)时,资金流向未受实质性审查。2015年弟子释延鲁举报其索要700万元“供养”,官方调查仅认定部分款项属“自愿布施”,未深究财务漏洞。

💥 三、权力异化的系统性后果

商业与宗教界限瓦解

传统供养制异化为寻租工具。例如门票收入、项目资金被挪用,形成“功德箱变提款机”循环。弟子因不满商业化过度还俗下山,直言“太热闹了,不如去更繁华处谋生。

海外资产失控隐患

澳大利亚酒店、高尔夫球场等海外资产购置由释永信直接决策,资金跨境流动无透明记录,成为经济犯罪调查重点。

信仰公信力崩塌

2025年通报证实其长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子,彻底背离佛教戒律。官网直至被查当日仍置顶其职务信息,凸显管理体系对个人的绝对依附。

💎 四、事件反思与制度警示

释永信模式本质是“威权+资本”的冒险:短期成功(14人破庙发展为千亿IP帝国)终因财务黑箱、戒律失守而溃败。其陨落印证:宗教机构若缺失“决策委员会+独立审计+戒律监督”的制衡框架,绝对权力必然吞噬信仰根基。未来改革需厘清:商业化是否必然导致异化?抑或是权力垄断催生系统性腐败?

📌 附:社会舆论焦点摘录

网友锐评

- “出事了什么都是错的,没出事什么都是合理的 - “穿袈裟的CEO,释迦牟尼见了都得叫释总 - “我在庙里许的愿,全让和尚实现了

媒体追问

- 胡锡进:“少林寺腐败案证明,中国无腐败‘安全区 - 凤凰周刊:“权力垄断下,宗教精神被资本逻辑取代的异化过程

网友锐评

- “出事了什么都是错的,没出事什么都是合理的 - “穿袈裟的CEO,释迦牟尼见了都得叫释总 - “我在庙里许的愿,全让和尚实现了

媒体追问

- 胡锡进:“少林寺腐败案证明,中国无腐败‘安全区 - 凤凰周刊:“权力垄断下,宗教精神被资本逻辑取代的异化过程

评论